大河网讯 “我最喜欢来这儿看书,《红星闪闪进校园》里徐本禹、丁晓兵他们的故事,让我觉得特别感动,他们都是真正的英雄。”近日,在鹿邑县范桥村,正在上小学的张淼一边翻阅手中的书籍,一边兴奋地分享她的阅读体验。她口中的这个“宝藏”空间,正是该村的农家书屋。

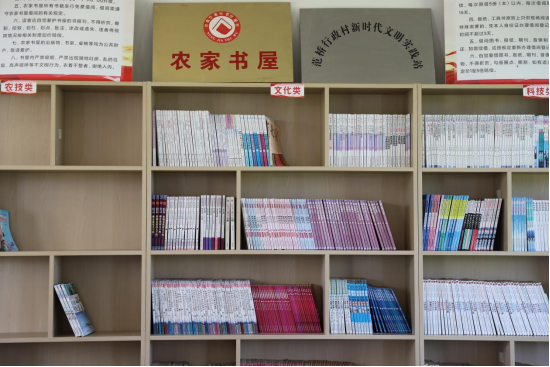

走进书屋,整齐的书架上分门别类陈列着少儿、文化、政经、农技、生活等六大类数百册图书。据图书管理员谢双燕介绍,这些书籍除了上级配发之外,还有相当一部分来自社会各界爱心捐赠。如今,这座看似普通的农家书屋,已成为范桥村党建引领基层治理、培育文明乡风的“精神文化高地”,它正以书香为纽带,串联起政策宣讲、红色教育、技能培训的乡村振兴新图景。

党员做先锋:红色故事传递信仰力量

“双燕,这本《林彪传奇》我先借走看了,有人问你就说在我这儿!”80多岁的老党员张学恩一边说,一边工工整整地在借阅本上登记信息。作为书屋的常客,他尤其偏爱红色经典,《毛泽东选集》《中国共产党历史》等书籍更是反复研读,几乎每天,总能看到他戴着老花镜认真阅读的身影。

更令人感动的是,他经常主动为孩子们讲述红色革命故事,用生动朴实的语言培养孩子们对革命先辈的崇敬之情。“通过这些书籍,能让年轻人了解过去的艰苦岁月,懂得今天幸福生活的来之不易。”张学恩说,这是作为一名老党员应尽的责任。

“每次听张爷爷讲故事,我都觉得距离课本上的那些历史人物更近了一些。”学生孙若涵说。

近年来,书屋陆续开展“红色经典诵读”“党史小课堂”等阅读活动10余场,覆盖群众百余人次,真正实现了让红色文化在田间地头生根发芽。

青年勇担当:返乡大学生托起希望之光

暑假期间,书屋迎来了一批特殊的管理者——返乡大学生。这些年轻人自发组织起来,为村里的孩子们提供课程辅导,不仅解决了留守儿童的学习难题,更让书屋充满了蓬勃朝气。

“孩子们现在放学后都愿意来书屋,既能看书学习,又有哥哥姐姐辅导作业。”村民张义峰高兴地说,自己的孩子通过暑期辅导养成了良好的学习习惯。

暑期以来,范桥村党支部牵头动员返乡大学生组建“青苗护航”志愿队,依托农家书屋开设作业辅导、阅读分享、趣味科普等课程。“这里每天都有大学生哥哥姐姐轮流值班,我们在这里既能学知识,又能交朋友。”学生张茜茜对大学生志愿者的到来感到十分兴奋,在学习之余也会追着哥哥姐姐们问一些大学中的生活趣事,这些有知识有见识的大学生已经在她的心中扎下了根。

技术进乡村:农技培训赋能产业振兴

“专家讲的水肥一体化技术,我在书里找到了更详细的操作指南!”种粮大户张冠勇捧着《现代农业实用技术手册》感慨道。书屋的功能不仅限于文化传播,村党支部经常邀请农业技术专家开展培训,张冠勇是这些培训班的常客。参加培训后,他还会专门到书屋寻找农业技术书籍继续钻研,像他一样常来书屋“充电”、温习农业技术知识的人不在少数。

“通过书上学到的病虫害防治和科学施肥方法,每亩地至少增产10%。”张冠勇表示,现在他成了周边农户的“技术顾问”,经常分享自己在书屋里学到的农业知识。“有了专业技术就是有信心和底气,这几年我又承包了村里的蔬菜大棚,种植小番茄、小黄瓜等农作物,年产值可达20万元。”

从农家书屋的借阅记录中可以看到:农技类书籍的借阅量从最初的寥寥数本至如今的数十本,其中《大棚蔬菜栽培技术》《新编农药手册》等都成为了“香饽饽”。书屋还设立“技术问答墙”,村民可随时留言咨询农业技术相关问题,村党支部会将问题进行整理,并交由农业专家进行统一回复。

党建强引领:小书屋做出基层治理大文章

“我们通过‘党员带头捐、企业赞助购、社会各界赠’模式,让书屋书籍常换常新。”村党支部书记张卫东指着书架上的新书说,今年新增的《民法典普及读本》《家庭教育促进法解读》等书籍,正是响应村民需求采购的。如今,这个由村民共管、共享的精神家园,不仅让“闲时打麻将、饭后刷手机”的旧习悄然改变,更以文化润物无声的力量,涵养出崇德向善、好学上进的文明乡风。

从返乡大学生的青春力量,到老党员的红色传承,再到种粮大户的科技突围,范桥村以农家书屋为支点,撬动起党建引领基层治理的“大杠杆”。在这里,每一本书都成为连接党心民心的纽带,每一页文字都化作乡村振兴的“精神养料”,书写着新时代乡村文化振兴的生动注脚。(马少杰/文图)

首页

首页